电能表的未来:模块化设计开启无限可能

一、打破“黑箱”:模块化重构电能表基因

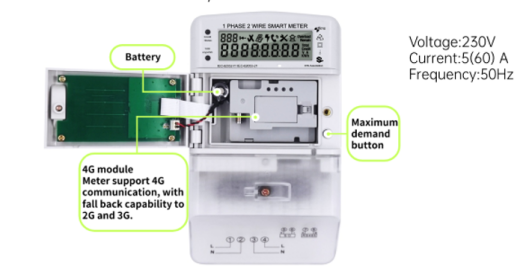

传统电能表如同封闭的“黑箱”,功能固化、升级困难,一旦需求变更往往需要整体更换设备。而模块化设计将电能表解构为“主控板+功能模块”的开放架构,如同为设备装上“数据总线”与“功能插槽”。某品牌智能电表采用标准化的M-BUS总线接口,支持通信(4G/5G/LoRa/Wifine)、传感(温湿度/电流谐波)、控制(继电器/功率调节)等12类模块自由组合,用户可根据场景需求“像拼积木一样”定制功能。

这种变革正在重塑产业生态。深圳某充电桩企业通过模块化电能表,将产品开发周期从18个月压缩至3个月:基础表体负责核心计量,而针对不同客户(如物流园区、住宅小区)的定制需求(如V2G双向计量、电池健康监测),仅需更换或增配功能模块即可实现。这种“硬件通用化+功能插件化”的模式,使设备复用率提升70%,研发成本降低55%。

二、场景革命:从“一刀切”到“千表千面”

模块化设计的核心价值,在于让电能表适应多元场景的“千变万化”。

1. 工业场景:精准适配高耗能设备

在某钢铁厂,模块化电能表通过增配“谐波分析模块”,实时监测中频炉的电能质量,将设备故障预警时间从72小时缩短至2小时;在半导体车间,搭配“毫秒级响应模块”的电能表可捕捉晶圆加工设备的瞬时功率波动,助力企业通过IEC 61000-4-30标准认证,年电费优化空间达300万元。

2. 商业场景:能源管理的“瑞士军刀”

上海某商业综合体通过模块化电能表实现“一表多能”:基础表体计量用电,增配的“分项计量模块”可拆分空调、照明、电梯能耗,“碳足迹模块”则自动生成ESG报告。该方案使商场能耗管理效率提升40%,年减少碳排放1200吨。

3. 民用场景:让家成为“微型电站”

在杭州某智慧社区,居民可自主选择电能表模块:搭配“光伏监测模块”实现家庭能源自给率可视化,加装“智能插座模块”远程控制电器,“需求响应模块”则在电价低谷时自动启动储能设备。这种“DIY能源管理”模式,使家庭年节电量提升25%,光伏发电消纳率提高至95%。

三、技术裂变:模块化背后的硬核创新

模块化设计并非简单的“硬件拼装”,其背后是多项技术的协同突破:

·统一接口标准:比如制定《智能电表模块化接口技术规范》,定义了通信、传感、控制三类模块的物理尺寸、电气参数与数据协议,确保不同厂商的模块可互换使用。

·边缘计算赋能:主控板内置的轻量化AI芯片可对模块数据进行本地处理,例如通过“负荷预测模块”结合天气、电价数据,自动优化充电桩的充电策略。

·安全冗余设计:采用“物理隔离+逻辑加密”双重防护,即使某个模块被攻击,核心计量数据仍可通过加密通道传输至云端,确保能源数据安全。

四、产业蝶变:从设备商到生态构建者

模块化设计正在重塑电能表行业的竞争格局。传统厂商从“卖硬件”转向“卖平台”,例如电能表企业推出“电能表模块商城”,提供百余种认证模块,开发者可基于开放API开发定制化功能;第三方创新企业则聚焦细分场景,如初创公司开发的“农业灌溉模块”,通过监测土壤湿度与水泵能耗,帮助农户节水40%、节电30%。

这种生态化竞争催生了新的商业模式。在山东某智慧农业园区,电能表厂商与灌溉设备商、光伏企业共建“能源-农业数据中台”,通过模块化电能表整合气象、土壤、设备数据,提供“精准灌溉+能源优化”的订阅式服务,农户按实际节水节电量付费,风险共担、利益共享。

未来图景:能源物联网的“神经节点”

随着5G、数字孪生与AIoT技术的融合,模块化电能表将成为能源物联网的“超级节点”:

·动态重构:通过OTA(空中下载)技术远程更新模块固件,使电能表功能随需求动态进化,例如从“计量表”升级为“虚拟电厂调度终端”。

·跨域协同:与电动汽车、储能系统、智能家居设备共享模块化架构,实现“车-桩-家-网”的能源协同优化。

·碳链融合:每个模块均可生成不可篡改的碳数据,直接接入区块链平台,为个人、企业、园区提供可交易的碳资产凭证。

河南省舟孜糯贸易有限公司(舟孜糯)